十津川村が「人道吊橋の効率的な補修技術・長寿命化技術」のニーズで参加。

十津川村が希望する健全性判定Ⅳの吊橋を架け替えずに補修する技術等の情報は見当たらず、また、十津川村としても維持管理計画が作成されておらず、吊橋全体の健全度判定に基づいた維持管理の方向性も定まっていなかったことから、ピッチイベント開催には至らなかった。

しかしその際に、道路橋や鉄道橋と違い、人道吊橋では積極的に新材料等を活用し易いため、さまざまな技術やアイデアを適用できるのではないかと思う(坂野教授総括より)という結論に至る。

また、十津川村からインフラメンテナンス国民会議 近畿本部フォーラムに対して、第6回フォーラム以降の継続的な支援希望があり、以降、非公式な形で人道吊橋の長寿命化に向けた対話や情報収集を続けることとなった。

十津川村に訪問し、鹿淵橋(かぶちばし)・片川橋(かたこうばし)を調査した。

十津川村が再び参加。

インフラメンテナンス国民会議 近畿本部フォーラムの助言等を基に、十津川村として健全度判定に基づく取捨選択等の方針や健全性判定毎(Ⅰ~Ⅲ)に代表橋梁の症状について整理を行い、健全性判定Ⅲまでの吊橋をこまめに維持管理・部分補修を継続的に行い長寿命化につなげるといった方向性が定まったことから、改めてフォーラムのテーマとして取り上げた。

第7回フォーラムの結果を受け、十津川村のニーズ「人道吊橋の維持管理を行うため、メインケーブルを利用した軽量な移動足場と、ワイヤーケーブル(撚線)の錆が残らないケレン技術等」に関する実証実験を行うことを決定した。

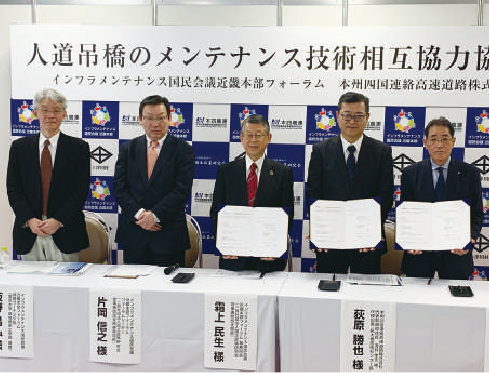

これらのフォーラム・ピッチイベント・実証実験を行っていくと同時に、より良い協力体制を作り効果的な維持管理に努めるため、インフラメンテナンス国民会議 近畿本部フォーラム・本州四国連絡高速道路(株)・十津川村で「人道吊橋のメンテナンス技術」について相互協力協定を締結することとなった。